Parcours de l’exposition « Marionnette »

Thématique, le parcours esquisse à travers 15 tableaux, un paysage esthétique de la scène marionnettique, des années 1920 à la scène contemporaine.

En écho à La Scène, nouvel espace du CNCS dédié à la scénographie, la première partie de l’exposition plonge le visiteur dans les coulisses de la création, en rappelant que préparer un spectacle, ce n’est pas seulement construire une marionnette dans l’atelier, c’est aussi le bureau ou le plateau du dramaturge et du metteur en scène, la salle de répétition de l’interprète, la table du costumier.

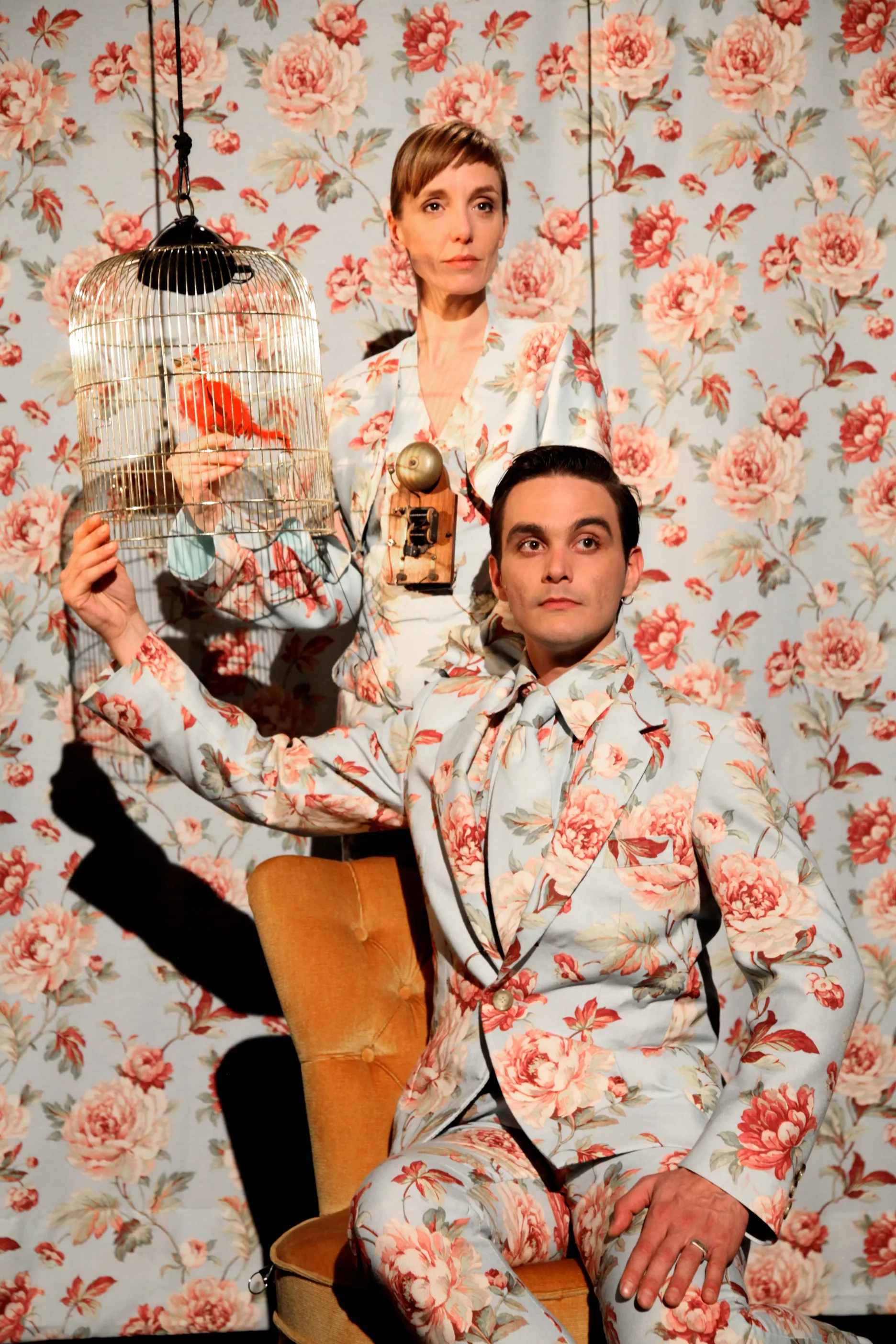

Renaud Herbin, Compagnie L’Etendue "Actéon" (2013). © Mathias Baudry

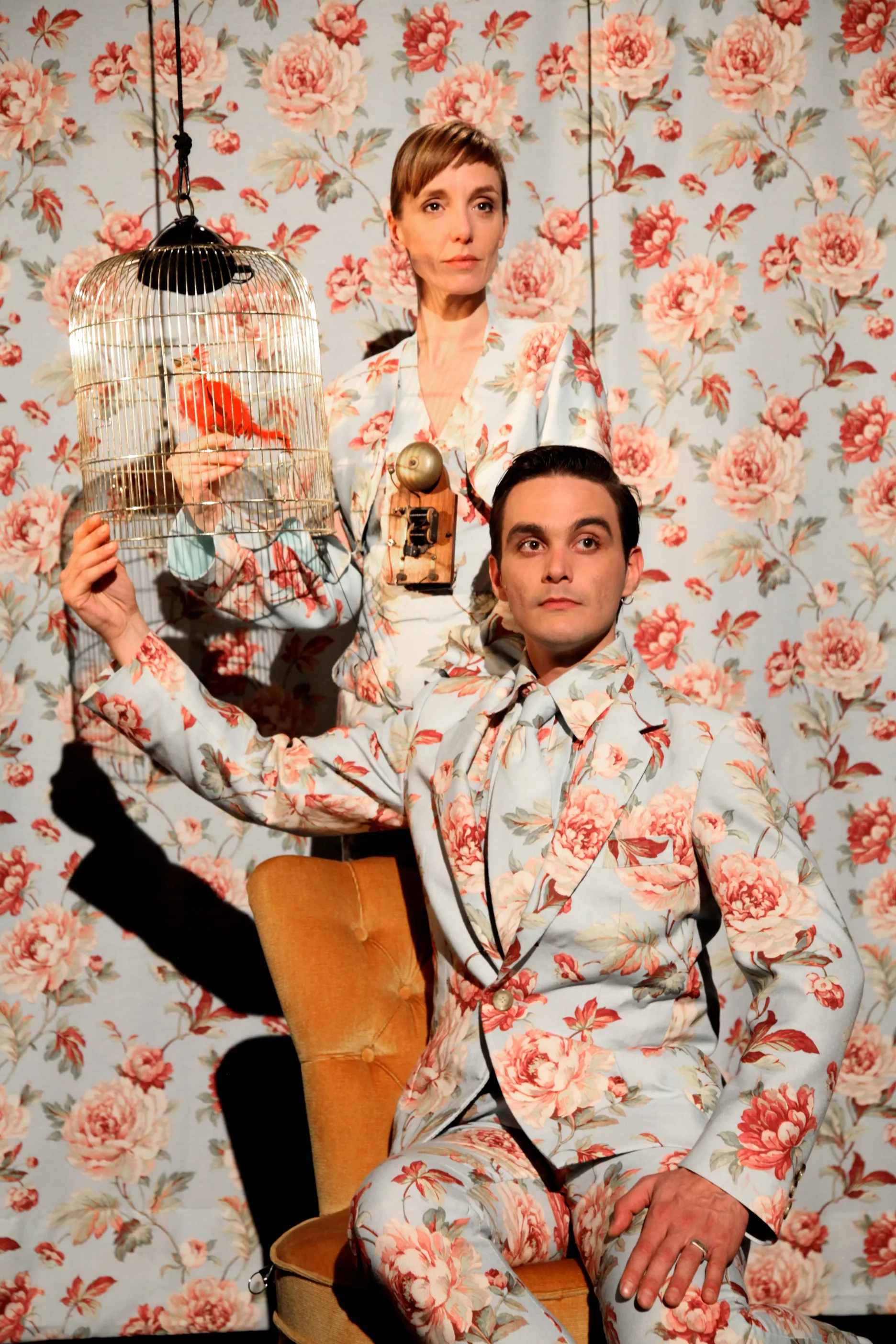

Delphine Bardot, Compagnie La Mue/tte, "L’Un dans l’autre" (2015). © David Siebert

Manipuler la matière

Les objets et extraits vidéo présentés dans cette vitrine donnent à voir la matière dans tous ses états ! Le papier kraft, la terre, la cire, la mousse, le sucre ou la craie peuvent être utilisés pour donner forme à un objet marionnettique, mais permettent aussi de jouer avec les propriétés de la matière. Avec Un Cid, Émilie Valantin invente ainsi des marionnettes de glace articulée, et les personnages de Corneille fondent à mesure que progresse l’intrigue.

Aller à l’essentiel

Faire théâtre, à quoi cela tient-il ? Aller à l’essentiel de la forme, du geste, du jeu, est au coeur de la démarche des avant-gardes, que la marionnette fascine. Hier comme aujourd’hui, d’Edward Gordon Craig au Théâtre Sans Toit, d’Yves Joly à la compagnie Arkétal, les artistes s’attachent à simplifier, à styliser, à épurer… Avec La Tragédie de l’homme, en 1937, Géza Blattner perfectionne la technique de la marionnette à clavier. Les membres et la tête des personnages sont commandés par des touches, sur lesquelles reposent les doigts du manipulateur : hiératique et délicate, Ève peut être animée avec une très grande finesse de mouvement.

Tout mettre à plat – 3

Cette vitrine met en lumière les techniques des théâtres de papier et d’ombres. Dans les années 1980, tandis que Alain Lecucq réinvente le premier, Jean- Pierre Lescot contribue à la redécouverte du second. Dans l’un de ses spectacles emblématiques, Taema ou la fiancée du Timbalier, les personnages, découpés dans du carton, ont des têtes aux contours très graphiques tandis que leurs corps en tissu sont tout en souplesse et en transparence.

Tendre vers l’abstraction

Georges Lafaye, surnommé « l’Einstein de la marionnette », élabore dès les années 1950 ce qu’il appelle le théâtre « d’animation », et use de la technique du « théâtre noir » qui donne l’illusion d’une projection cinématographique à des spectacles aux formes géométriques et abstraites, comme Le Grand Combat, Tempo ou Opéra dérisoire. En 1973, Jean Dubuffet invente avec Coucou Bazar une peinture animée, un spectacle où éléments de décor, marionnettes habitables et praticables articulés se meuvent et se confondent.

Trouver sa place

Les deux salles sont consacrées aux espaces de la marionnette et à la place de l’artiste, caché ou à vue, du castelet et de ses avatars à la marionnette sur table ou au plateau nu. Gaston Baty, metteur en scène de théâtre, s’est pris de passion pour la marionnette ; il conçoit pour elle après-guerre un espace scénique en réduction, avec toile et châssis, comme au théâtre – visibles ici dans sa version de Faust. Les têtes de bois sculpté sont particulièrement expressives. Dans la 2e salle, le castelet est un objet marionnettique à part entière : fait de 7 panneaux translucides aux formes géométriques montés sur glissières, il permet de transformer à vue l’espace. Les artistes jouent dissimulés à l’arrière de la structure, mais n’hésitent pas à investir aussi la scène devant.

Confondre les corps

La Compagnie La Mue/tte propose un théâtre visuel et musical, où le masque, le costume, la marionnette et les corps se mêlent pour questionner les rapports homme-femme, le pouvoir ou la violence de l’Histoire. Dans L’Un dans l’autre, la marionnette « prothèse » ou hybride prolonge et métamorphose le corps des interprètes – au point qu’on ne sait plus bien qui est qui !

Défier la pesanteur

L’univers circassien occupe une place importante dans les arts de la marionnette : la virtuosité des numéros de cirque, comme dans les spectacles de Jacques Chesnais et ses Comédiens de bois, fait écho à la prouesse technique de la manipulation des marionnettes à fils. À la légèreté des personnages qui virevoltent répond également l’humour et la fantaisie du cabaret, avec le boa et le haut-de-forme de John et Marsha et les marionnettes à gueule des Autruches.

Être tout chose

Place au théâtre d’objet ! Carte blanche a été donnée à la compagnie La Bande Passante et son « théâtre d’objet documentaire », avec Cockpit cuisine. La vitrine accueille le capharnaüm d’un appartement unique où trois comédiens jouent à vue avec une multitude d’objets du quotidien, mais aussi avec caméras et ordinateurs. Les images, filmées et montées à vue, sont diffusées simultanément dans une multitude d’écrans…

Jouer des mécaniques

Choix esthétiques ou techniques d’animation, la mécanique et la technologie métamorphosent objets et personnages. Les légions-chariots de Spartacus, du Théâtre La Licorne, sont la métaphore de la mécanique implacable de l’empire. Pour La Scène, de Valère Novarina, Zaven Paré conçoit une marionnette électronique à la structure apparente. La face, articulée, a été moulée sur le visage de l’acteur ; elle sert de surface de projection à son image, telle un clone ventriloque.

Changer de règne

La métamorphose se poursuit dans le monde animal. La compagnie Houdart-Heuclin propose une version inattendue du Misanthrope de Molière : tous les personnages sont, dans le cauchemar d’Alceste, des monstres grotesques – poisson, araignée ou poule – faits de bois, métal et de carton, et animés par des tiges aux mécanismes complexes.

Partager le plateau

Une multitude de marionnettes anthropomorphes de toutes tailles – de la marionnette hyperréaliste à celle qui adopte les traits de son animateur – peuplent cette dernière salle.